대통령직 인수위원회가 신경 쓰는 것은 한반도 대운하와 기업 투자, 그리고 영어 교육 뿐인 것 같다. 영어 몰입교육을 주창하다가 한 발 물러선 대통령직 인수위원회에서 다시 영어 이야기를 꺼냈다. 이경숙 위원장은 "처음 미국에 가서 (표기법 대로) '오렌지'를 달라고 했더니 못 알아들어서 'Orange'라고 말하니 알아듣더라"는 자신의 경험담을 소개하면서 영어 교육을 위해서 외래어 표기법을 바꾸자고 제안했고, 인수위 공식적으로는 "학교 교육만으로 영어를 해결하기 위해 5년간 4조원을 들이겠다"고 발표한 것이다.

이경숙 위원장은 적어도 한 대학의 교수로 오래 일했고 총장까지 지냈던 교육자다. 게다가 그런 사람이 국내에 TESOL(Teaching English to Speakers of Other Languages)을 처음 도입한 '영어 전도사'로 알려져 있고, 또 그가 차기 정부 정책의 가이드라인을 마련할 대통령직 인수위원회의 위원장이라면 우리는 그의 의견에 귀를 기울이는 것이 마땅하다. 하지만, 이경숙 위원장이 이야기한 것은 영어 교육의 문제점이 아니며, 국립국어원이 관장하는 외래어 표기법이다. 여기서 우리는 언어에 대한 이경숙 위원장의 철학에 대해서 검토해 볼 필요가 있다.

한편 중등(중고교) 과정까지의 공교육만으로 영어를 해결하도록 하겠다는 것은 이명박 정부의 핵심적인 정책으로 보이는데, 사실 당연히 그렇게 되었어야 하는 것이다. 나는 한국 사회가 앞으로 영어가 되었든 다른 무슨 언어가 되었든 공교육만으로 충분히 외국어 능력을 습득할 수 있는 사회가 되기를 바라고 있으며, 언제가 되었든 꼭 그렇게 될 것이라는 희망을 가지고 있다. 그러므로 우리는 공교육을 강화하겠다는 이명박 인수위의 정책을 총론 차원에서 인정하고 독려하여야 할 것이다. 하지만 역시 중요한 것은 각론인데, 먼저 거기에 5년간 4조원 이상을 들이는 것이 효율적인 일인가를 확인해 봐야 하며, 그렇게 들였을 때 과연 인수위가 주장하는 대로 중등 과정 졸업만으로 영어가 유창해질 수 있느냐를 봐야 한다. 마지막으로 과연 그것이 (이명박이 바라는 대로) 향후 5년 안에 가능하다고 믿고 추진하는 것이 바람직한 일인가를 생각해야 한다.

나는 이명박 차기 정부의 '실용주의'라는 이름의 철학이 그들이 내세우는 영어에 대한 이야기들 만으로도 어느 정도 파악이 가능할 것으로 생각한다; 한반도 대운하 정책은 사실 논의만 던져 주고 나머지는 사기업에 맡긴다고 하면 그만이고, 친기업적 정책 역시 전봇대만 좀 뽑아 주면 나머지는 사기업이 알아서 할 것이라고 생각하면 그만이지만, 영어 정책은 분명히 국가의 고유 업무 영역인 공교육의 차원에서 진행되는 일이며, 따라서 이명박 차기 정부가 가장 힘주어 처리할 부분이기 때문이다. 이를 인식한 듯, 대통령직 인수위는 "영어 공교육 강화는 제2의 청계천 사업"이라는 수사修辭까지 구사했다. 따라서 이 시점에서 인수위가 말하는 영어 공교육 정책을 살펴보는 것은 분명 상당한 의미가 있다.

하지만 여기서는 먼저 이경숙 위원장의 '오렌지 발언'을 단초로 하여 이 위원장의 발언의 문제점을 살펴보고, 위원회가 말하는 '실용주의'가 '언어 제국주의'와 어떻게 맞닿아 있는지를 밝히려고 한다.

1. 한글의 수난과 비전문가들의 오지랖

논의에 앞서 한글의 수난사를 잠깐 훑어보는 것이 좋을 것 같다; 지금 이경숙 위원장이 문제로 삼고 있는 것은 외래어표기법이며 그것은 외래어를 한글로 표기할 때의 규칙이기 때문이다.

한글의 수난사 하면 대개 1940년대 일제가 민족말살정책을 펴던 시절을 생각하게 마련이다. 하지만 한글이 받은 수난의 역사는 훨씬 더 길고 깊다: 세종대왕이 한글(훈민정음)을 만든 그 순간부터 한글의 수난은 시작되었고, 그렇게 시작된 한글의 수난은 지금까지 이어져 오고 있다. 조선왕조실록을 보면 최만리가 훈민정음을 만드는 것이 불가하다고 아뢰는 장면이 나온다:

1. 우리 조선은 조종 때부터 내려오면서 지성스럽게 대국(大國)을 섬기어 한결같이 중화(中華)의 제도를 준행(遵行)하였는데, 이제 글을 같이하고 법도를 같이하는 때를 당하여 언문을 창작하신 것은 보고 듣기에 놀라움이 있습니다. 설혹 말하기를, ‘언문은 모두 옛 글자를 본뜬 것이고 새로 된 글자가 아니라. ’ 하지만, 글자의 형상은 비록 옛날의 전문(篆文)을 모방하였을지라도 음을 쓰고 글자를 합하는 것은 모두 옛 것에 반대되니 실로 의거할 데가 없사옵니다. 만일 중국에라도 흘러 들어가서 혹시라도 비난하여 말하는 자가 있사오면, 어찌 대국을 섬기고 중화를 사모하는 데에 부끄러움이 없사오리까.

1. 옛부터 구주(九州)의 안에 풍토는 비록 다르오나 지방의 말에 따라 따로 문자를 만든 것이 없사옵고, 오직 몽고(蒙古)·서하(西夏)·여진(女眞)·일본(日本)과 서번(西蕃)의 종류가 각기 그 글자가 있으되, 이는 모두 이적(夷狄)의 일이므로 족히 말할 것이 없사옵니다. 옛글에 말하기를, ‘화하(華夏)를 써서 이적(夷狄)을 변화시킨다. ’ 하였고, 화하가 이적으로 변한다는 것은 듣지 못하였습니다. 역대로 중국에서 모두 우리 나라는 기자(箕子)의 남긴 풍속이 있다 하고, 문물과 예악을 중화에 견주어 말하기도 하는데, 이제 따로 언문을 만드는 것은 중국을 버리고 스스로 이적과 같아지려는 것으로서, 이른바 소합향(蘇合香)을 버리고 당랑환(螗螂丸)을 취함이오니, 어찌 문명의 큰 흠절이 아니오리까.

一, 我朝自祖宗以來, 至誠事大, 一遵華制, 今當同文同軌之時, 創作諺文, 有駭觀聽。 儻曰諺文皆本古字, 非新字也, 則字形雖倣古之篆文, 用音合字, 盡反於古, 實無所據。 若流中國, 或有非議之者, 豈不有愧於事大慕華?

一, 自古九州之內, 風土雖異, 未有因方言而別爲文字者, 唯蒙古、西夏、女眞、日本、西蕃之類, 各有其字, 是皆夷狄事耳, 無足道者。 《傳》曰: “用夏變夷, 未聞變於夷者也。” 歷代中國皆以我國有箕子遺風, 文物禮樂, 比擬中華。 今別作諺文, 捨中國而自同於夷狄, 是所謂棄蘇合之香, 而取螗螂之丸也, 豈非文明之大累哉?

요컨대 당시 집현전集賢殿 부제학副提學이었던 사대주의자 최만리의 입장에서는 '큰 나라大國'를 섬기고 '중심지의 화려함中華'를 따르는 것이 조선의 마땅히 행해야 할 바였던 것이다. 그의 걱정거리는 "만일 중국에라도 흘러들어가서 혹시라도 비난하여 말하는 자가 있사오면"에서 명확하게 드러난다. 자칫 중국이 우리를 오랑캐夷狄으로 여기면 큰일인 것이다. 하지만 그런 상소를 올리는 최만리의 무리들이 언어학에 대해서는 거의 몰랐던 것 같다. 그것은 세종이 이렇게 그들을 꾸짖는 부분에서 확실히 알 수 있다(강신항 2003. 209):

또 그대가 운서를 아느냐. 사성과 칠음을 알며, 자모가 몇인지 아느냐? 만일에 내가 저 운서를 바로잡지 않는다면, 그 누가 이를 바로잡겠느냐?

且汝知韻書乎? 四聲七音, 字母有幾乎? 若非予正其韻書, 則伊誰正之乎?

운서韻書란 언어학 가운데 음운론 내지 음성학을 일컫던 당시의 성운학聲韻學에 기초한 일종의 발음 사전이며, 사성四聲은 지금 중국어와 동남아시아 언어들에 있는 평성·거성·상성·입성의 성조이고, 칠음七音은 어금닛소리牙音·혓소리舌音·입술소리脣音·잇소리齒音·목구멍소리喉音·반혓소리半舌音·반잇소리半齒音로 닿소리의 분류이다. 세종대왕이 스스로 "만일에 내가 저 운서를 바로잡지 않는다면, 그 누가 이를 바로잡겠느냐?" 하는 데서 알 수 있듯이 세종은 임금이면서 당대에 가장 뛰어난 언어학자였다. 세종의 가장 급진적인 정책은 이렇게 비전문가인 사대주의자의 국익을 들먹이는 반대를 뚫고 시작되었다는 부분을 기억해두자.

이후 한글은 조롱조로 언문 또는 암클이라 불리며 조선 왕조 시대를 살아냈다. 한글이 재발견된 것은 한창 민족주의를 받아들인 개화기 때였다. 나라를 앗긴 후 돌이켜보니 '우리글'이 있었던 것이다. 그때부터 고등 교육을 받은 사람은 누구나 한글에 대해서 한마디씩 거들게 된다. (여담이지만, 언어와 글자는 학문 연구의 대상이 되면서도 사실 그 사회의 누구나가 쓰는 도구이기 때문에 고등 교육 정도를 받은 사람은 누구나 언어나 글자에 대해 말을 꺼내는 데 두려움이 없게 되는 것 같다. 가령, 정치학 박사가 후두암의 진단 방식을 바꾸어야 한다고 말하는 경우는 없지만, 한글의 표기를 바꾸어야 한다고 말하는 경우는 더러 있는 것이다.) 근대 이후 정부가 인가한 첫 국어 정책이 종두법으로 유명한 의사였던 지석영의 「신정국문新訂國文」(1905)이었다는 사실은--지석영의 「신정국문」 자체에 대한 평가는 논외로 하고--한글이 얼마나 비전문가들에 의해 쉽게 좌지우지될 수 있는가를 보여 주는 단적인 예라고 할 것이다.

개화기에는 유학파 지식인들이 한글에 대해 너도나도 한마디씩 거들었다면, 오늘날에는 주로 경제 논리나 영어중심주의에서 또는 경제 논리와 영어중심주의에서 한글에 접근하는 경우가 많다. 이경숙 위원장의 '오렌지 발언'은 사실 전혀 새로울 것이 없는 이야기이다. 이런 주장은 수없이 많다. 쉽게 찾을 수 있는 것으로 경제학자인 김영봉 교수가 2년 전에 쓴 신문 칼럼 '한글의 외래어표기와 세계화'는 단적인 예라고 할 수 있다. 김 교수는 한글에 [f]를 표기할 수 있는 글자가 없어 불편하니 'ㅍ'에 모자를 씌우든 새 글자를 만들든 [f] 발음에 해당하는 글자를 만들자고 주장했다: '필'이 꽂히고, '팬시' 숍을 주로 찾는다기에 '약pill'에 취하고 '여성용품pansy' 가게에 잘 간다는 소린줄 알았다는 것이다.

한글은 일제 후기 민족말살정책에 의해서만 수난을 받은 것이 아니다: 한글은 창제 때부터 지금까지 계속 수난 중이다. 특히 15세기 최만리의 주장과 21세기 김영봉 교수·이경숙 위원장의 주장에는 공통점이 있는데, 모두 큰 나라의 논리를 따르자, 중심지의 화려함을 좇자고 주장한다는 점이다. 그 근거는 하나같이 모두 국익國益이다. 아마 이명박 차기 정부가 주장하는 '실용주의'란 이 지점에 있는 것 같다. 그들이 애써 평가절하하는 노무현 정부가 이라크 파병을 결정할 때 국익을 이야기했고, 한미 FTA를 추진할 때 국익을 이야기했다. 이명박 차기 정부 역시 국가 경쟁력을 들어 영어 정책을 추진하겠다고 이야기한다. 새로울 것도 실체도 없는 '실용주의'라는 말에 대해서는 아래에서 다시 이야기할 수 있을 것이다.

나는 비전문가라면 한글이나 한국어에 대해 아무 말도 하지 말라고 하는 것이 아니다. 운서나 사성칠음, 자모는 고등학교 과정에서 대부분 다루는 것이고, 외래어표기법이 정착된 과정은 아주 길게 잡아도 하루나 이틀 정도만 시간을 내면 정립된 저간의 사정을 알 수 있게 된다. 나는 다만 이 정도도 공부하지 않고 한글이나 한국어에 대해 이야기하는 것은 오지랖 혹은 오만이라고 생각하는 것뿐이다.

2. 외래어 표기법 개정, 그리고 언어학, 영어 교육과 한국어 교육

--Press Friedly와 Orange를 중심으로

(이 절에서 대괄호([])에 묶인 알파벳은 국제음성기호IPA:International Phonetic Alphabet입니다. 한국어 위키 낱말사전에 IPA 항목이 있지만 자료가 충분치 않고, 국제음성기호 항목에 한글의 IPA 표기 일람이 나와 있지만 일부 항목(가령 'ㅈ'의 IPA 표기)에 오류가 있어 추천하지 않습니다. 참고만 하세요. IPA가 보이지 않으신다면 여기에 가셔서 Charis SIL 글꼴을 내려받아 압축을 푸신 후 CharisSILR.ttf CharisSILB.ttf CharisSILI.ttf CharisSILBI.ttf 등 네 파일을 Windows\Fonts 폴더로 복사하세요.

한편, 옛한글이 안 보이시는 분은 여기에 가셔서 un-fonts-extra를 내려받으신 후 압축을 푸시면 나오는 ttf 파일들을 모두 Windows\Fonts 폴더로 복사하세요.)

이경숙 위원장은 Press Friendly를 모든 신문이 '프레스 프랜들리'로 적었다며 [p]와 [f]를 구분하지 않는 것에 대해 지적했다. 김영봉 교수도 [f]를 표기할 수 있도록 표기법을 바꾸어야 한다고 주장했다. [f]의 표기는 [r]의 표기만큼이나 길고도 지루하다.

사실 [f]를 표기할 방법이 없는 것은 아니다. 청량음료의 이름 FANTA를 '환타'로 표기하는 사례에서 남아 있듯이 과거에는 [f]를 '후'로 표기했다. 아직도 연세가 있으신 일부 어르신들은 free를 '후리'로, fax를 '훽스'로 발음하고 있고, 제일모직의 브랜드 FUBU는 아직도 '후부'라고 표기한다. 아마 [f]를 일본어 가따가나의 'フ'(히라가나로는 'ふ')로 표기하는 데서 유래한 것이 아닌가 싶다. (일본인들은 일본어 고유명사를 로마자 알파벳으로 표기할 때도 'ふ/フ'를 fu로 표기하고 있다. 가령 후쿠자와 유키치福澤諭吉는 Fukuzawa Yukichi로 표기된다.)

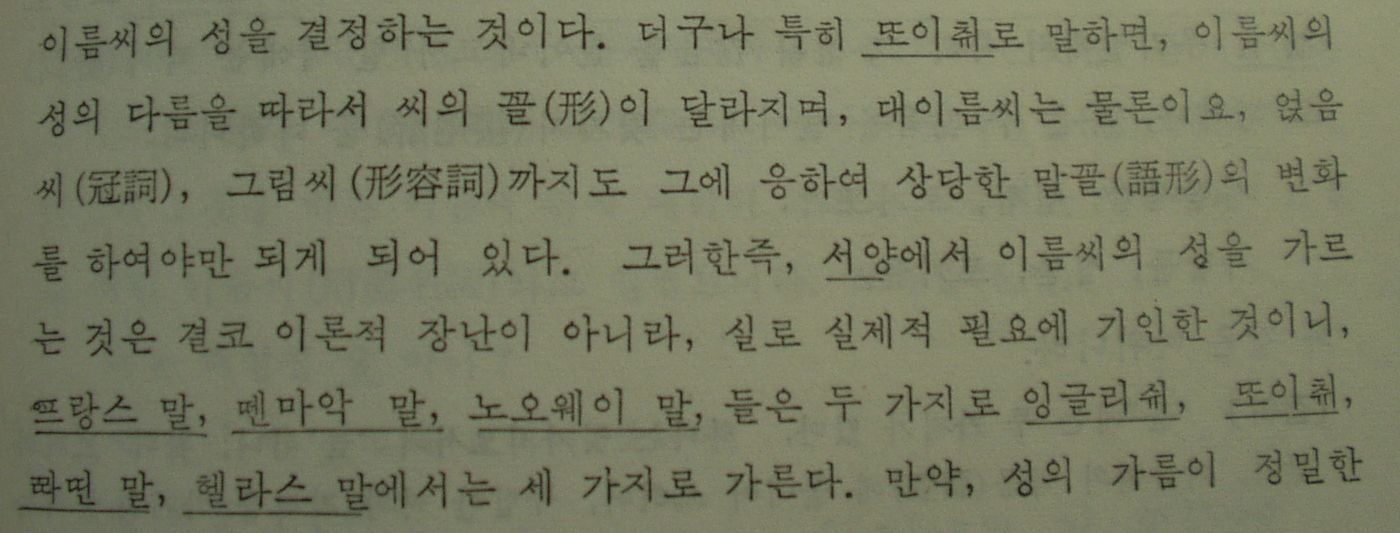

한편으로는 입술가벼운소리脣輕音 'ㅍ'인 'ㆄ'를 사용할 수 있다. 본래 입술가벼운소리는 두입술갈이소리兩脣摩擦音으로 두 입술이 완전히 붙었다 떨어지면서 내는 'ㅍ'이나 'ㅂ'과 달리 두 입술이 가까이 다가가기는 하되 완전히 붙지는 않은 상태에서 그 두 입술 사이에서 나는 마찰음이다. 예를 들어 '부부'라는 낱말을 발음할 때 첫번째 'ㅂ'과 두번째 'ㅂ'은 서로 다른 소리임을 알 수 있다. 첫번째 'ㅂ'은 두 입술이 완전히 붙었다 떨어지면서 소리가 나는 반면, 두번째 'ㅂ'은 완전히 붙지는 않는다. IPA로 표기하면 '부부'는 [buβu]가 된다. 한편 [f]나 [v]는 이입술소리脣齒音으로 윗니와 아랫입술 사이에서 나는 마찰음이다. 그러므로 본래 'ㅸ'[β]은 [v]와 다르고, 'ㆄ'[ɸ]은 [f]와 다르지만 15세기에 사용되었던 그 표기를 응용해서 쓸 수 있다. 실제로 약간 변형된 입술가벼운소리 표기가 1930년 경에는 널리 사용되었는데, 외솔 최현배 선생이 실제로 『우리말본』 등에서 'ᅋᅳᆧ랑스(랑스)'로 사용하기도 했고(최현배 1961, 217), 정지용의 데뷔 시詩인 「카ᅋᅦᆧ ᅋᅳᆧ란스(카 란스)」에도 사용되었다(정지용 1988, 15).

외솔 최현배, 『우리말본』

정지용, 「카페 프란스」

방법을 찾는 것은 사실 어려운 일이 아니다; 하지만 그보다 중요한 것은 과연 그것이 필요한가이다. 정말 [p]와 [f]를 구별하지 못해서 우리의 말글살이言語生活가 그토록 어려운가? 아마 아닐 것이다. 그런 주장으로는 50개의 음절만으로 세계 2위의 경제대국이 된 일본을 설명할 수 없고, '파울[paul]이야, 파울'이라고 발음해도 알아서 타자가 친 공이 파울foul 라인을 넘어간 것으로 알아듣는 말무리言衆들을 설명할 수 없다.

Longman Dictionary of Contemporary English의 Orange 항목

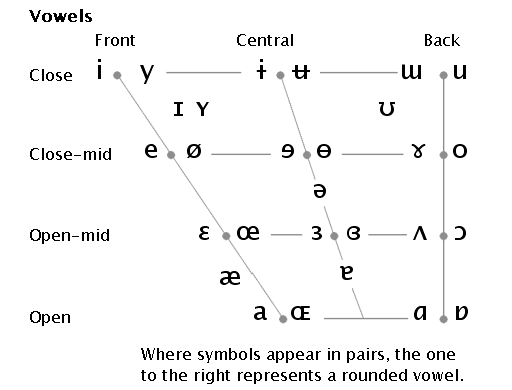

언어학적으로 보자면, [f]에 해당하는 한글 표기를 만들자거나 ['ɒrɪndʒ], ['ɑ:rɪndʒ] 또는 ['ɔ:rɪndʒ]를 표기할 수 있는 표기를 만들자는 것은 전혀 의미가 없는 일이다. 드 소쉬르de Saussure(1990, 143)에 따르면, 언어는 서로간의 '차이'에 의해 구별되는 하나의 기호 체계이기 때문이다. 따라서 한국어의 말무리들이 거의 구별하지 못하고, 구별할 필요가 없는 [p]와 [f]의 차이와 [o]와 [ɒ], [ɑ], [a], [ɐ], [ɔ]의 차이를 표기법에 반영하는 것 자체가 난센스다.

IPA 모음 사각도

순수하게 영어 교육의 측면에서만 봐도 마찬가지다. 영어를 잘 하기 위해서라면 한글의 표기를 바꿀 것이 아니라 로마자 알파벳을 사용한 영어 교육에 신경써야 한다. 실제로 지금의 유아 영어 교육은 알파벳 낱글자 또는 글자들의 조합의 소리를 익히는 '파닉스phonics'가 대세를 이루고 있다. 그런 점에서 영어 교육을 위해 외래어의 표기법을 바꾸자고 주장하는 것은 효과도 전혀 없는 시대착오적 주장이다. 그런 점에서 이경숙 위원장이나 이명박의 영어관은 '영어를 공용어로 하자'는 복거일(1998, 165-183)의 주장보다 순수하지 못하다. 차라리 복거일은 일관적인 자신의 논지와 논거를 댈 능력이 있다. 이경숙 위원장이나 이명박은 여전히 그렇다면 왜 이 나라에 한국어와 한글이 필요한가, 에 대한 해답을 찾지 못했다.

한국어의 측면에서 보면 이경숙 위원장의 발언은 심각하다. 한글로 님이 Orange를 오렌지로 표기하는 이유 - 이경숙 위원장님께에서 지적했듯이 오렌지는 표준국어대사전에 올라 있는 한국어(외래어) 낱말이다. 따라서 이 낱말은 한국어 낱말이다. 프랑스어 단어 buffet[byfe]가 영어에서는 ['bʊfeɪ] 또는 [bə'fei]로 발음되듯이 Orange가 영미권에서 어떻게 발음되는가에 관계 없이 한국어에서는 '오렌지'라고 적고 '오렌지'라고 발음하면 그만인 것이다.

3. 영어와 제국주의

영어가 실은 영미의 제국주의적 음모를 위한 도구라고 한다면 종북주의자의 딱지를 얻게 되거나 시대착오적이라는 이야기를 듣게 될까? 나는 종북주의와는 한 터럭도 관계 없고 항상 동시대적이고자 하는 사람이지만, 유감스럽게도 영어에 대한 저 명제에는 동의할 수밖에 없다: 영어는 사실 영미의 제국주의적 음모를 위한 도구다.

로버트 필립슨Robert Phillipson은 제국주의와 언어의 상관관계에 대한 여러 단서 가운데 하나를 소개하고 있다(三浦信孝·糟谷啓介 엮음 2005, 124): 흔히 콜럼버스라는 미국식 이름으로 알려진 끄리스또포로 꼴롬보Christoforo Colombo가 서인도 제도를 발견한 해로 제국주의의 상징이 된 1492년, 에스빠냐의 문법학자 네브리하Nebrija가 까스띠야 스페인어는 "해외 정복의 도구이자 교육받지 못한 무식한 말들을 국내에서 뿌리뽑는 무기다. …… 언어는 언제나 제국의 동반자였고 언제까지나 동료로 남을 것이다."라고 지극히 제국주의적 발상으로 말한 것이다.

문제는 제국주의 패권 시대가 거의 끝난 현단계에도 언어의 제국주의적 속성이 여전히 유효하다는 것이다. 필립슨에 따르면 탈식민지 시대에도 언어는 제국주의적 음모를 위한 도구로 활용되었다(三浦信孝·糟谷啓介 엮음 2005, 126):

1950년대에 작성된 영국 정부 보고서들 역시 탈식민지 시대에도 영국의 이익이 보호되고 유지되려면 학문적 사회기반시설에 투자해야 한다고 단언했다.(Phillipson, 1992, 6장) 영어의 보급은 정치적 영향력을 행사하기 위한 수단이자 경쟁 관계인 다른 제국주의 세력들을 제압하는 방법으로 여겨졌다. 이 사명은 『영국문화협회의 연례 보고서』(1960~1961)에서 다음과 같이 공식화되었다.

세계를 대상으로 영어를 가르치는 것은 미국이 영어를 자국의 이주민 집단들의 공통 민족어로 확립하는 과정에서 맞닥뜨린 과제를 확대하는 것과 다르지 않다고 본다.

'세계' 곳곳에서 지속적으로 영어를 사용하는 것은 영국과 미국의 이익에 들어맞는다고 보았으며, 그 자체가 대외 원조의 가장 중요한 목적이었다.

레닌Lenin에 따르면 제국주의란 "독점자본주의의 논리적 발전"이며 "자본주의 발전의 최고의 단계"이므로(Sabine and Thorson 1997, 1187), 영미가 자신들의 이익을 위해 영어 보급에 힘쓰는 것은 영어의 독점자본주의로서 일종의 제국주의라고 할 수 있는 것이다. 이 독점이라는 것은 "자유경쟁의 직접적 대립물"이면서도 역사적으로 자유경쟁은 쉽게 "독점으로 전화"하는 모습을 보였던 것이 사실이다(Lenin 1986, 121). 이를 언어에 적용해 보면, 수많은 언어가 자유로이 '경쟁'하고 있는 것으로 보이지만, 실제로는 그런 '자유경쟁'으로 인해 한두 특정 거대 언어가 나머지 작은 언어들을 지배하게 되는 경향성이 뚜렷하게 되는 것이다.

가스야 게이스케糟谷啓介(三浦信孝·糟谷啓介 엮음 2005, 369-391)는 그람시의 헤게모니 이론을 빌어 이 '언어 제국주의'를 분석하면서 언어라는 것이 헤게모니를 과연 장악하는 사물인가를 논증하고 있지만, 사실 학술적인 논의를 위해서가 아니라면 언어 제국주의와 영어 헤게모니를 그렇게 힘들여 입증할 필요는 없다; 한국 사람이라면 누구나 영어가 지금 헤게모니를 장악했다는 것을 알 수 있고, 나아가 그것이 일종의 제국주의라는 것을 어렴풋이 짐작할 수 있기 때문이다. 게다가 그것은 한국의 역사 속에서 매우 낯익은 풍경 가운데 하나이다:

"얘, 너 그 노어 공부를 열심히 해라."

"왜요?"

아들은 갑자기 튀어나오는 아버지의 말에 의아를 느끼면서 반문했다.

"야 원식아, 별 수 없다. 왜정 때는 그래도 일본말이 출세를 하게 했고 이제는 노어가 또 판을 치지 않니. 고기가 물을 떠나서 살 수 없는 바에야 그 물 속에서 살 방도를 궁리해야지. 아무튼 그 노서아말 꾸준히 해라."

전광용(1994, 233)의 「꺼삐딴 리」는 일찍이 언어가 가진 헤게모니성를 간파한 한 의사의 이야기다. 이인국 박사는 일제 시대에는 일본어로, 해방 후 이북에서는 러시아어로, 그리고 월남해서는 다음과 같이 영어로 출셋길을 닦았다(전광용 1994, 246-247):

브라운 씨의 영어 반 한국말 반으로 섞어 하는 이야기를 들으면서 이인국 박사는 흐뭇한 기분에 젖었다.

"닥터 리는 영어를 어디서 배웠습니까?"

"일제 시대에 일본말 식으로 배웠지요. 예를 들면 '잣도 이즈 아걋도' 식으루요."

"그런데 지금은 발음이 좋은데요. 문법이 아주 정확한 스탠다스 잉글리쉬입니다."

[…]

"얼마 전부터 개인 교수를 받고 있습니다."

"아, 그렇습니까."

이인국 박사는 자기의 어학적 재질에 은근히 자긍을 느꼈다.

[…]

그는 혈압 때문에 술을 조절해야 하는 자기 체질에 알맞게 스카치 잔을 핥듯이 조금씩 목을 축이면서 브라운 씨의 이야기를 기다렸다.

"그거, 국무성에서 통지 왔습니다."

영어를 왜 배워야 하는지를 물으면 누구나 미국이 세계의 정치적·경제적 패권을 쥐고 있는 현단계의 상황과 전체 대외무역 가운데 대미무역이 차지하는 비중 등을 말할 것이다. 어떤 이는 '세상이 다 영어 중심으로 돌아가기 때문'이라고 답할지도 모른다. 이것이 영어의 독점자본주의다. 실제로 '헤게모니'라는 개념이 여기서 대두되는데, 미우라 노부따까三浦信孝는 이를 이렇게 정리한다(三浦信孝·糟谷啓介 엮음 2005, 17-18):

그러한 의미에서, 심포지엄의 마지막 날에 가스야 게이스케(糟谷啓介)가, 그람시의 헤게모니론을 소개하면서, 행한 논리의 정리는 귀중했다. 그람시는, '정치적 강제가 없는데, 왜 특정한 언어의 사용이 확대되는가'라는 물음에서 출발하여, 화자의 자발적 동의에 의한 소언어에서 대언어에로의 이동 뒤편에 익명의 권력 작용이 매개한다는 것을 간파하고, 헤게모니를 '시민의 자발적 동의를 조직하는 권력'이라고 정의한 다음, 이것을 '독재'와 구별했다. 언어 제국주의가 정치적 강제를 유력한 수단으로 하여 정책적으로 실행했다고 한다면, 포스트식민지 시대의 '언어 헤게모니'는, 그 주체도 특정하지 못한 채, 눈에 보이지 않는 권력 쪽으로 사람들을 유인한다. 이 가시적인 강제를 동반하지 않는 '헤게모니' 개념이, 오늘의 언어 제국주의를 분석하는 데에 대단히 유효하다는 것은 설명이 필요하지 않다.

언어 제국주의의 무서운 점은 그것이 총칼로 무장한 권력과 달리 눈에 보이지 않는 권력 작용이라는 점이다. 가령 실제로 국제연합이 창설될 때 프랑스어에 국제적인 지위를 얻었던 것은 프랑스뿐 아니라 여러 프랑스의 과거 피식민 국가들도 마찬가지였다는 사실은 의미심장하다(三浦信孝·糟谷啓介 엮음 2005, 372). 버나드 스폴스키Bernard Spolsky(2001, 110)는 영어가 국제적 권력을 얻기까지 영미가 직접적으로 한 일은 거의 없었다고 지적한다:

영어가 20세기에 세계어로 발전하게 된 과정을 좀 더 자세하게 살펴보면 사실 수요가 공급을 항상 초과했다는 것을 알 수 있다. 영어 사용 국가들의 언어 확산 노력들은 영어를 배우고자 하는 세계적 열망을 이용하려는 시도인 경우가 많았다. 영어에 대한 관심을 부추길 필요는 거의 없었다. 영어는 현대 기술, 경제 성장, 국제화와 관련되어 있다는 점이 전세계 사람들이 영어를 배우도록 하였다. 이런 움직임이 성공을 거두면 거둘수록 다른 사람들도 영어를 알면 얻게 된다고 여겨지는 권력과 성공에 접근할 수 있는 길을 원하는 이유가 더 커지게 된다.

복거일(1998, 166-169)은 그러한 언어의 확장이 '망network 경제'라고 하는 현상 때문인 것으로 설명하고 있다. "'메트카프의 법칙Metcalfe's Law'에 따르면, 사용자에 대한 효용으로 정의되는 망의 가치는 대체로 사용자 수의 제곱에 비례해서 들어난다"는 것이다. 즉, 많이 사용되는 '표준'이 열등하고 새롭게 대두되는 무언가가 우등하다고 해서 쉽게 전이shift가 이루어지지 않는다는 것이다. 이런 경제학적인 사정으로 인해 영어의 권력은 생각보다 더 공고하다는 것이 밝혀진다.

그런데, 이와 같은 권력 관계의 자각이 반드시 언어의 피식민 그룹에서만 일어나는 일은 아니라는 점은 흥미롭다. 오다 마사끼Masaki Oda는 "Linguicism in Action: Language and Power in Academic Institution"에서 영미권의 TESOL(Teaching of English to Speakers of Other Languages) 종사자들이 식민주의적이고 오리엔탈리즘적 관점을 가지고 일한다는 점을 보여 준다(三浦信孝·糟谷啓介 엮음 2005, 128; Phililipson 2000, 117-121). 오다는 아끼 마에다Aki Maeda라는 일본인 대학생이 영국의 ESL(English as a Second Language) 과정을 이수하면서 겪은 언어적 차별linguicism을 소개하면서 토베 스쿠트나브-캉가스Tove Skutnabb-Kangas가 말한 대로 언어가 지배와 통제의 도구로의 역할을 수행하고 있다는 이론을 확인한다. 오다에 따르면 특히 영어 교육의 현장에서 이루어지는 권력 관계는 두 가지 차원에서 이루어진다: 하나는 영어 원어민과 비원어민의 차원에서, 다른 하나는 강사와 학생 사이에서이다.

이를 좀더 넓게 확장시켜 보면, 한국이나 일본과 같은 나라들과 영국이나 미국과 같은 나라들 사이의 권력 관계가 어떤 양상인지 알 수 있게 된다: 영미는 영어의 네이티브인 동시에 한국이나 일본 같은 나라의 스승이 되는 것이다. 이 스승-제자 패러다임은 (굳이 한국과 일본이 범유교문화권이라는 점을 지적하지 않더라도) 이들 나라에서 자발적으로 영어를 배우려고 애쓰고, 영어 능력에 따라서 그 사회적 지위가 결정되는 까닭을 짐작할 수 있게 해 준다. 영어는 바로 그 지점을 파고들어 제국주의적 지배 계급으로 자신을 자리매김한다.

결론: '실용'주의와 영어 이데올로기

실용주의란 무엇인가. 동녘판 『철학소사전』의 '실용주의' 항목은 이를 다음과 같이 설명하고 있다(한국철학사상연구회 엮고 옮김 1990, 231):

우리의 표상, 개념, 명제 등은 객관적 실재에 대한 모상을 매개하는 것이 아니라, 실천적 행동을 위한 규칙이라고 하는 테제가 실용주의의 이론적 핵심이다. 그에 따르면 진리는 명제와 객관적 사태와의 일치에 있는 것이 아니라 오직 실제적 유용성, 즉 결과에 있다. 이러한 입장의 귀결은 어떤 성과를 내고 유용성을 가져오는 실천적 행위나 견해는 무엇이든 '확충된' 것이라고 정당화하는 철저한 상대주의이다. 이러한 입장에서 실용주의는 모든 도덕을 부정한다. 실용주의에서 볼 때 도덕은 편견의 체계이다. 이러한 견해에 따를 때 실제 생활에서 모든 인간들에 구속력이 있는 도덕적 규범이나 법칙은 존재하지 않는다.

한편 힐쉬베르거(1999, 760)는 "프라그마티즘에 있어서의 참된 것이란 <성과를 거둘 수 있는 것>"이라고 하면서 "이때 이 <성과를 거둘 수 있는 것>이라는 개념은 보통 애매하여 프라그마티즘은 사람들이 이 개념을 무엇이라고 이해하건 내버려둔다"고 소개한다.

즉, 실용주의란 철저한 주관주의이자 상대주의이다. 하지만, 힐쉬베르거가 지적했듯이 실용주의의 지향점은 모호하다. 실용주의 정부를 표방한 이명박 인수위가 영어 교육에 거품을 무는 것은 분명 경제적 실용주의 측면에서 영어 교육이 국부 창출에 유리하다고 판단했기 때문일 것이다. 하지만 문제는 영어몰입교육을 비롯해서 그들이 주창하는 영어 교육의 방법론이 성과는 물론 그 부작용이 검증되지 않았다는 점이다. 따라서 그들의 영어 교육론은 특정한 하나의 이론이 아니라 단지 이데올로기에 불과하다. 실용주의란 '성과를 거둘 수 있는 것'을 지향한다는 점에서, 이명박 인수위의 현재 태도는 좀 의아한 데가 있다; 영어 교육이 낼 수 있을 만한 '성과' 자체가 모호한 상황에서 무조건 불도저로 밀어부치는 양태를 보이고 있기 때문이다. 영어몰입교육을 주창했다가 한 발 물러선 것이 대표적인 사례다.

이명박 인수위는 제반 언어에 대해 특히 무지함을 드러내고 있으며, 철저하게 실용주의로 무장한 듯하지만 실제로는 무척 빈약한 근거만을 내세우고 있다. '중무장한 아마추어리즘'이라고 불릴 만한 이들 정책은 분명 재고의 필요성이 크다.

-----

참고문헌

강신항. 2003. 『수정증보 훈민정음연구』. 7판. 서울:성균관대학교출판부.

복거일. 1998. 『국제어 시대의 민족어』. 서울:문학과지성사.

전광용. 1994. 『전광용 대표작품선집』. 서울:책세상.

정지용. 1988. 『정지용 전집』. 1 詩. 2판. 서울:민음사.

최현배. 1961. 『우리말본』. 네번째 고침. 서울:정음사.

한국철학사상연구회 엮고 옮김. 1990. 『철학소사전』. 서울:동녘.

三浦信孝·糟谷啓介 엮음. 2005. 『언어 제국주의란 무엇인가』. 이연숙·고영진·조태린 옮김. 파주:돌베개.

Hirschberger, Johannes. 1999. 『서양철학사』. 하권: 근세와 현대. 강성위 옮김. 6판. 대구:이문출판사.

Oda, Masaki. "Linguicism in Action: Language and Power in Academic Institution". in Phillipson, Robert eds. 2000. Right to Language: Equity, Power, and Education. Mahwah:Lawrence Erlbaum Association. pp. 117-121.

Lenin, Vladimir Ilich. 1986. 『제국주의론』. 남상일 옮김. 서울:백산서당.

Sabine, George H. and Thomas Landon Thorson. 1997. 『정치사상사』. 2권. 2판. 성유보·차남희 옮김. 서울:한길사.

de Saussure, Ferdinand. 1990. 『일반언어학강의』. 최승언 옮김. 서울:민음사.

Spolsky, Bernard. 2001. 『사회언어학』. 김재원·이재근·김성찬 옮김. 서울:도서출판박이정.

'어느어릿광대의견해 > 그말이잎을물들였다' 카테고리의 다른 글

| 오매와 오오미: 정치와 말 (4) | 2011.05.01 |

|---|---|

| '국어순화'와 언어 심미주의: '우리말 다듬기' 유감 (15) | 2008.09.05 |

| 한국어의 국제 기구 공개어 채택과 한글 찬사 사이의 간극 (0) | 2007.09.29 |

| 도우미 유감遺憾 (4) | 2007.01.15 |

| 분데스리거? (2) | 2006.05.20 |